月曜は『読んだ本シリーズ』です。

「権力」に関する本。

日本ではマキャベリ嫌われがち。

そんな日本の風土が

何も決まらない、何も進まないという、何も達成しない・・・

という、現在の事態を引き起こしているともいえるのではないでしょうか。

今の日本に必要なリーダーは?

という問いに答えてくれる本です。

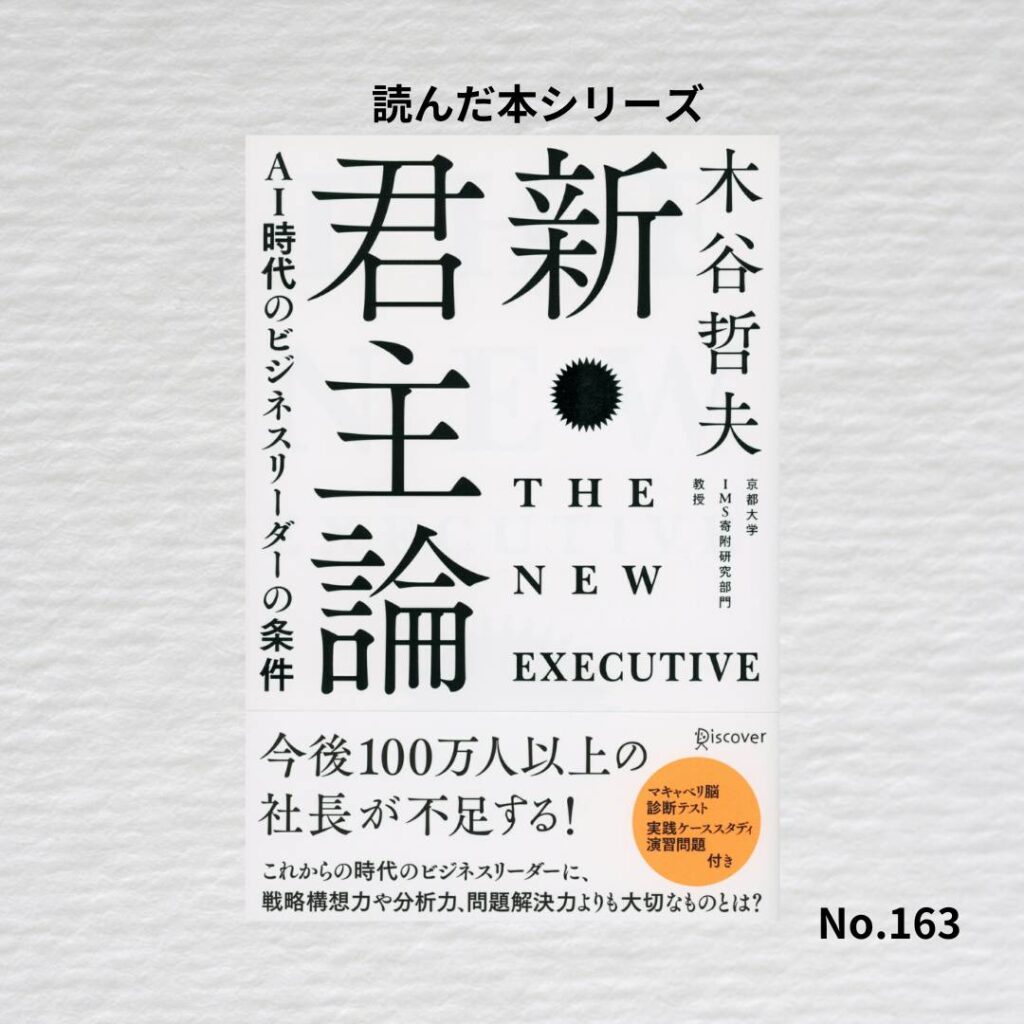

新・君主論

AI時代のビジネスリーダーの条件

木谷哲夫 (著)

・中間管理職には何の権力もない。チームの人々が最高のポテンシャルを発揮でいるよう支える存在であれ。

「権力がなくてもリーダーシップは可能」

という考えは間違い。

多くの日本企業は中間管理職が多く何も決められない組織になっている。

中間管理職には権限はあるが、権力はない。

権限移譲されても、本当は権力をもたず意思決定できないので

客観的な資料や社内各部門の総意をつくろうとする。

中間管理職は、チームの上に乗っかっている存在ではなく、チームの活動を下から支える土台であると考えて働くべき。

権力を行使する人ではなく、周りの人々が最高のポテンシャルを発揮できるように支えるのを仕事とする人。

部下が中間管理職のために働いているのではなく、中間管理職が部下のために働いている。

・良い権力者とは、「構想を、組織を使って実現できる人」。

あるべき姿(構想)を、組織を使って実現するのが良い独裁者。

どれだけ良い戦略があり、良い戦力が揃っていても、投射(軍事用語で軍事力を準備、輸送、展開して軍事作戦を遂行すること)能力がなければ無用の長物。

カネや人がいても同様。

良い独裁者とは・・・構想+権力行使(組織を動かす力)

悪い独裁者とは・・・権力自体が目的+権力行使

・人柄でリーダーを選ぶな

日本社会では、リーダーは立派な人格を期待される。

リーダーに全人格的な理想形、「徳治」を期待する風土がある。

グローバル企業で上司に一番辛い点をつけるのは日本支社だそう。

破綻に近い組織ほど、人格の優れた人(誰にとっても都合のいい無難な人)が選ばれる傾向がある。

リーダーに必要なのは、業界知識や専門知識、戦略スキルではない。

自分の意志を抵抗勢力に対して貫徹できる力、強い権力を行使して決断し実績をあげる独裁者が必要。

「権力」を汚いものとする風潮や

リーダーは「人格者」であるべきとする風潮を

切ってくれる気持ちの良い本でした。

(規模が小さくても)会社の社長と(規模が大きくても)連結子会社の社長とで違いがあると常々感じていたのを、

スッキリ腑に落としてくれた本でもあります。

経営者さんと関わる者として

ビジネス系、組織論系、経営論系・・・に留まらず、小説、学術系まで。

『雑食読書』の鈴木が毎週1冊本をご紹介いたします。